Fanon de Jean-Claude Barny : Autopsie d’un feu intérieur

Jean-Claude Barny : un réalisateur fidèle à une mémoire insurgée

Jean-Claude Barny poursuit, avec Fanon, le fil rouge de sa filmographie : l’exploration de figures emblématiques de la mémoire postcoloniale et des résistances noires. Réalisateur discret mais résolument engagé, il s’est distingué avec des œuvres comme Le Gang des Antillais (2016), adaptation du roman d’Alfred Parisot, où il retraçait les trajectoires fracturées d’une jeunesse antillaise arrivée en métropole dans les années 70. Barny s’y affirmait déjà comme un passeur de récits invisibilisés, refusant la simplification au profit d’une vérité complexe.

Avec Fanon, il s’attaque à une figure centrale de l’histoire intellectuelle et politique du XXe siècle, dans un geste plus frontal, plus resserré, presque testamentaire.

Un biopic en tension : entre portrait intime et geste politique

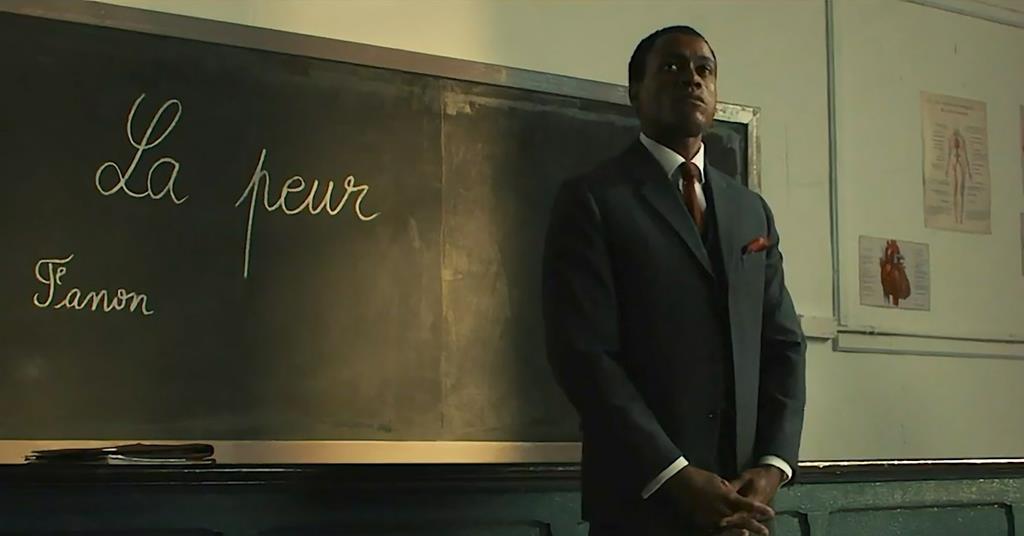

Fanon ne déroule pas une fresque chronologique ou hagiographique. Le film se concentre sur les années algériennes du psychiatre martiniquais, lorsqu’il dirigeait l’hôpital de Blida-Joinville, entre 1953 et 1956. Barny choisit ce moment charnière où Fanon, en tant que praticien, est confronté au racisme systémique dans l’institution coloniale, et où son engagement politique se radicalise, jusqu’à sa démission et son entrée en lutte auprès du FLN.

Lire aussi : Lire une image : grammaire visuelle, style de réalisation et analyse cinématographique

Le récit alterne scènes cliniques, tensions militaires et séquences de réflexion intime, sans chercher à tout expliquer. Barny refuse la solennité figée : son Fanon pense, souffre, agit — et se heurte à un monde qui le dévore.

Il ne s’agit pas d’illustrer un livre d’histoire, mais d’approcher un esprit en lutte, un homme traversé de contradictions, pris dans un entrelacement de pratiques médicales, d’interrogations éthiques et de colère politique.

Des performances denses et incarnées

Alexandre Bouyer incarne Fanon avec une gravité contenue. Le choix de ne pas confier le rôle à une figure connue du grand public s’avère judicieux : il permet de faire exister le personnage dans sa chair, sans le fardeau d’une icône préexistante. Bouyer donne corps à un Fanon qui doute, qui pense sans poser, qui vacille parfois — et c’est là toute sa force.

À ses côtés, Déborah François incarne Josie Fanon avec justesse et nuance, loin du simple rôle d’épouse silencieuse. Elle représente cette présence féminine souvent oubliée dans les récits révolutionnaires, et participe à inscrire le combat de Fanon dans une vie partagée, marquée par l’amour et l’inquiétude. Stanislas Merhar, dans le rôle d’un sergent français, compose un antagoniste tout en demi-teintes, jamais caricatural.

Une mise en scène qui refuse le spectaculaire

Barny choisit de filmer à hauteur d’homme, dans une mise en scène sobre, presque classique, mais d’une précision élégante. Il ne cherche ni lyrisme formel ni chocs visuels, mais laisse les scènes respirer. Les dialogues sont parfois tranchants, parfois elliptiques. La caméra s’approche des visages, traque les silences, capte les hésitations.

Le travail de lumière — dominé par des tons ocre, des clairs-obscurs et une poussière permanente — donne au film une texture de mémoire en lutte contre l’oubli. La musique, rare et mesurée, accentue une tension sourde, jamais relâchée.

Un film nécessaire, inconfortable et grave

Fanon ne cherche pas à réconcilier, ni à pacifier. Il dérange, interroge, réveille les angles morts d’un récit national édulcoré. En se concentrant sur quelques années-clés, Jean-Claude Barny évite la fresque figée pour mieux faire résonner la portée universelle de la pensée fanonienne, toujours d’actualité : la santé mentale dans un monde racialisé, le rôle du colonisé dans la fabrique du politique, l’usage de la violence dans l’histoire des émancipations.

Avec Fanon, Jean-Claude Barny signe l’œuvre la plus aboutie de son parcours, à la fois politique et poétique, clinique et incarnée. Un film qui ne cherche ni à sanctifier ni à vulgariser, mais à rendre présent un homme devenu pensée vivante. Ce Fanon-là ne console pas, il exige. Et dans une époque qui tend à oublier ce qu’elle ne comprend pas, le film s’impose comme un geste d’insoumission cinématographique — grave, essentiel, et profondément salutaire.